本州の“端っこ”を走る旅、今日はそのハイライトともいえる「本州最東端」魹ヶ崎を目指す。

山田町の宿からは地図上ではすぐそこに見えるが、実際には姉吉キャンプ場からさらに山道を1時間歩かなければたどり着けず、アクセスは困難と聞いていた

またこの“最果ての地”に行く道中、熊やマムシといった野生動物に遭遇したらどうしようかと、朝から少し緊張していた。

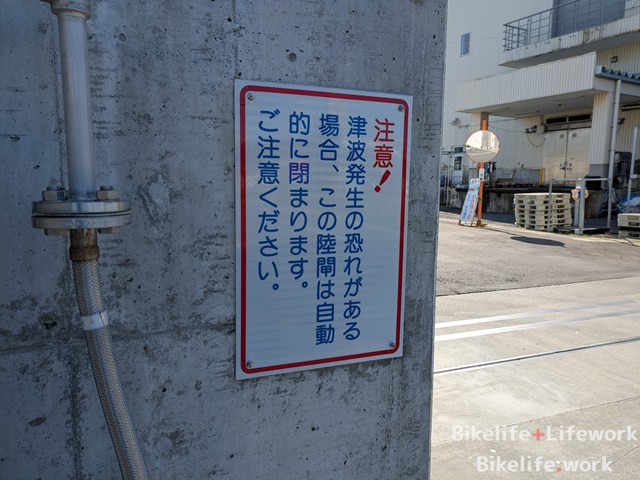

出発前、天気が回復した山田町の漁港の方を歩く。

本当にこの海が人を襲ったとは信じがたいほど静かな海だけど、存在感の大きい防潮堤が過去にあった惨事を物語る。

実際に肌で感じることができてよかったと思う。

本州の最東端「魹ヶ崎」に挑戦

山田町から姉吉キャンプ場を目指す

国道45号から県道41号線へ。

道幅は狭く、車同士のすれ違いも難しい。

こういう道こそバイクの強みが活きるが、それでもスピードは出せない。

やがて姉吉キャンプ場入口に到着。

Googleマップでは40分とあったが、実際には50分。

ここからはいよいよ徒歩での挑戦が始まる。

魹ヶ崎へは徒歩でしか行けない

姉吉キャンプ場はキャンプをする人だけでなく、駐車場目的の人も利用届さえ書けば誰でも利用できる。

バッグの中から荷物を取出し準備。

- 汗を拭くタオル

- 熊鈴(実際に鳴らしながら歩いた)

- 飲み物(500mlでは足りない)

- エネルギーバーなど軽食

- 長袖・長ズボン(虫と日差し対策)

- トレッキングシューズ推奨(踵が高くなったブーツは不向き)

- 帽子などもあればベター

ちなみに万が一熊と遭遇してもいいように、プロテクターの入ったメッシュジャケットは着ていった。

熊鈴はいろいろあったが、こちらの商品を選択。

澄んだ綺麗な音色で、よく響く。

安価なものもあったが、商品紹介動画で音を聞くと、ガラガラいうだけで遠くまで響くかという意味で不安だったから。

姉吉キャンプ場から魹ヶ崎への遊歩道はもう数百メートル海沿いにある。

歩き始めてまもなく見えるのがこの看板。

おそらくメディアの映像では津波を見た経験がある人は多いと思うが、実際にこの高さまで上がってみると恐怖を感じる高さである。

最初の550mが最大の難所。標高差110mを一気に上がるこの区間は、正直しんどい。

でも、ここを越えれば比較的なだらかなアップダウンになる。

途中、工事用のキャタピラ付きトップカーが資材を運んでいた。こんな最果ての道も、人の手で維持されていることに感謝。

途中で3人ほどとすれ違う。

「マムシいましたよ」と言われた瞬間、足取りが少し重くなる。熊のこともあるし、こういう場所は可能であれば複数人で行くのが安心かもしれない。

天気も良く5月の木漏れ日の中気持ちよく歩ける。

いよいよ魹ヶ崎灯台まで1kmを切り、先端までも時間の問題になったころ、この魹ヶ崎への遊歩道初めての分かれ道。

さあ、最東端が先か、灯台が先か。

何となくだけど最東端の碑への道は少し荒れている気がしたので、灯台方面を選択した。

【最果て到達】魹ヶ崎は“何もない”からこそ最高だった

登り始めから約50分。ついに本州最東端・魹ヶ崎に到達。

観光地化された展望台も売店もなく、あるのは灯台と休憩所の東屋。そして波音だけ。

名物のノートを読みに東屋に上がろうと思ったが、階段が壊れていて上がれなかった。

まさに“最果て”という言葉がぴったりの場所で、柵もないのでこんな崖から落ちることだって可能。

さあ、いよいよ最東端の碑の前へ。

変わることのない海の景色だけど、なかなか帰る気になれない。

これだけの時間山道を歩いてきたのにもったいないという気持ちと、同じ道を歩いて帰らなければならないという憂鬱。

「ここへは天気のいい日に来てほしい」と教えてくれたフォロワーさんの言っていた意味が分かり、本当に感謝する。

30分ほどゆっくりして、ようやく姉吉キャンプ場まで戻る。

帰りは最東端を踏破したという気持ちから足取りが軽い。

途中、ぬかるみに鹿の足跡のようなものがあって、やっぱり野生動物の気配はリアルだと再確認。

いよいよ後半、広島から来たという人と一緒になり話が弾んだのも良い時間だった。

姉吉キャンプ場の東屋で一休み。

帰りは55分だったので、やはり往復で2時間。

魹ヶ崎と姉吉キャンプ場での一休みを含めて3時間を確保しておくと安心。

姉吉キャンプ場をあとにして盛岡へ

これにて本州の最端をめぐるツーリングも残りひとつとなった。

まさかここへ来ることが実現できるとは思っていなかったし、にわかに自分がこの地にいるのが信じられない気もした。

でも明日また、最後の最北端を目指すため再びバイクにまたがる。

次は盛岡を目指すため、宮古市街を抜けて山越えルートで内陸へ入っていく。